正弦波の自己相関関数

自己相関関数とは、自分自身と時間的にどの程度似ているかということを表す関数であった。 自己相関関数を学んだ時によく例として、正弦波や余弦波の自己相関関数と自己相関係数を求める。 ここでも、まず最も単純な例題として、正弦波の自己相関関数を求めてみる。

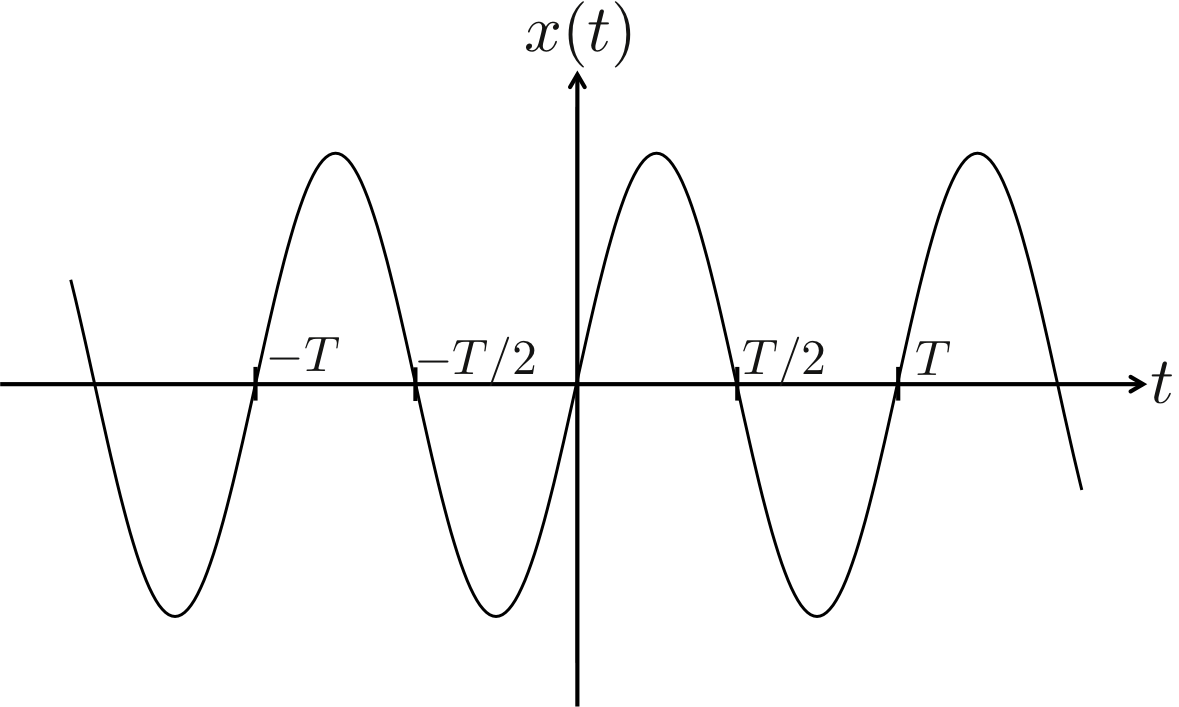

正弦波(サイン波)は言うまでなく、 \begin{eqnarray} x(t) = a \cos ( \omega t + \phi)\ \ \ \ \ \ \ \ \ (1) \end{eqnarray} であり、直交座標で表すと図1のようになる。

図1.

では、実際に求めていこうと思う。\( x(t+ \tau ) \)は以下のように表される。 \begin{eqnarray} x( t + \tau ) &=& a \sin ( \omega(t + \tau) + \phi) \\ &=& a \sin (\omega t + \phi)\cos \omega t + a \cos (\omega t + \phi) \sin \omega t\ \ \ \ \ \ \ \ (2) \end{eqnarray} である。すると、\( x(t) x(t+\tau) \)は以下のようになる。 \begin{eqnarray} x(t) x(t + \tau) = a^2 \sin^2 (\omega t + \phi)\cos \omega \tau + a^2 \sin(\omega t + \phi) \cos (\omega t + \phi) \sin \omega \tau \ \ \ \ \ \ (3) \end{eqnarray} ちょっとこの式は複雑なので、三角関数の加法定理と倍角の公式を使ってもう少し整理する。 \begin{eqnarray} x(t) x(t+ \tau) &=& a^2 \frac{1 - \cos(2\omega t + 2 \phi)}{2} \cos \omega \tau \frac{a^2}{2} \sin (2 \omega t + 2\phi) \sin \omega \tau \\ &=& \frac{a^2}{2} \cos \omega \tau - \frac{a^2}{2} \left\{ \cos(2\omega t + 2\phi)\cos \omega \tau - \sin(2\omega t + 2\phi)\sin \omega \tau \right\} \\ &=& \frac{a^2}{2} \cos \omega \tau - \frac{a^2}{2} \cos (2\omega t + \omega \tau + 2 \phi) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (4) \end{eqnarray} では、まずは自己相関関数よりも容易に求められる自己相関係数について求める。 まず、式(4)を0から\(nT\)まで積分する。 \begin{eqnarray} \int^{nT}_0 x(t)x(t+\tau) \ dt &=& \int^{nT}_0 \frac{a^2}{2} \left\{ \cos \omega \tau - \cos (2\omega t + 2 \phi + \omega \tau)\right\} \ dt \\ &=& \frac{nT a^2}{2} \cos \omega \tau \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (5) \end{eqnarray} これを使って、自己相関係数\( R(\tau) \)は、 \begin{eqnarray} R(\tau) &=& \frac{\int^{nT}_0 x(t)x(t+\tau) \ dt }{\int^{nT}_0 x^2(t) \ dt } \\ &=& \cos \omega \tau \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (6) \end{eqnarray} と求めることができる。

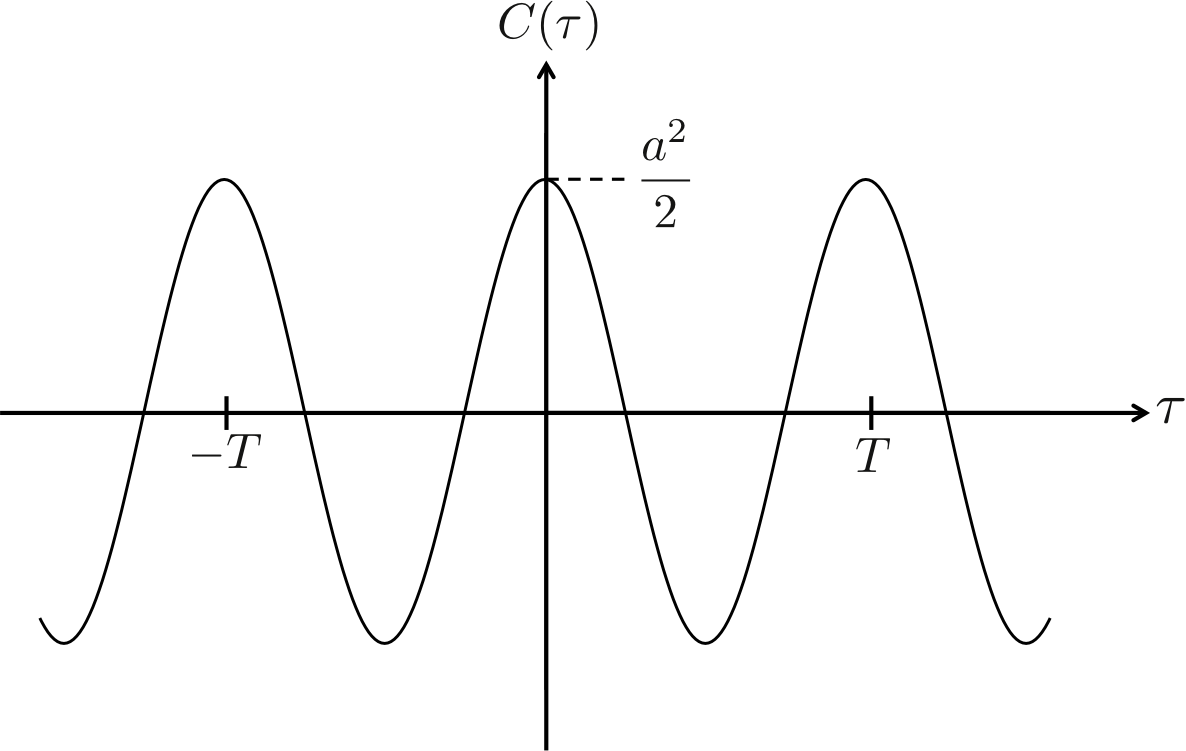

次に、自己相関関数を得るために、\( x(t)x(t+\tau) \)のアンサンブル平均を取る。 アンサンブル平均を取るためには、第\(i\)番目の標本を、 \begin{eqnarray} x_i(t) x_i(t + \tau) = \frac{a^2}{2} \cos \omega \tau - \frac{a^2}{2} \cos (2\omega t + \omega \tau + 2 \phi_i)\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (7) \end{eqnarray} としなければならない。つまり、正弦波の波形は同じであるが、位相が標本ごとにずれているのである。 以上より、正弦波の自己相関関数\( C(\tau) \)は、 \begin{eqnarray} C(\tau) &=& E [x_i (t) x_i (t + \tau)] \\ &=& \frac{a^2}{2} \cos \omega \tau - \frac{a^2}{2} E \left[ \cos (2\omega t + \omega \tau + 2 \phi_i) \right]\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (8) \end{eqnarray} から求めることができる。 ここで、\( E\)はアンサンブル平均を意味する。 この時、第二項について考えて見る。これは、位相をずらした余弦波(\( \cos \))について平均を取っていることを意味している。 今は、無限個の標本についての平均を取る場合を考えるので、この第二項は0になるのである。 つまり、正弦波の自己相関関数は、 \begin{eqnarray} C(\tau) = \frac{a^2}{2} \cos \omega \tau \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (9) \end{eqnarray} となるのである。やはり、予想した通り正弦波の自己相関関数は余弦波となるのである。

図2.